Vereinshistorie

Hier findet Ihr einen detaillierten Überblick über die Geschichte des FC St. Pauli.

Von den Anfängen der Fußlümmelei und der Gründung des FC St. Pauli

Die Vorgeschichte des FC

"Die Geschichte des FC St. Pauli von 1910 beginnt nicht, wie der Name vermuten lässt, im Jahre 1910, sondern mindestens drei Jahre früher. Seine Ursprünge sind untrennbar verbunden mit der des Hamburg - St. Pauli Turnvereins von 1862, der übrigens heute noch existiert. Dort wurde bereits ab 1907 gegen den Ball getreten, allerdings noch nicht im Rahmen eines geregelten Spielbetriebs. Erst 1910 traten die Kicker des Klubs dem Norddeutschen Fußball-Verband bei, 1911 bestritten sie die ersten Punktspiele, und 1924 trennten sie sich schließlich vom Turnverein und gründeten den FC St. Pauli", so recherchierte René Martens für sein 1997 erschienenes Buch "You’ll Never Walk Alone".

Die ersten Schritte in Braun-Weiß

An einem feuchtfröhlichen Abend fanden sich in der Kneipe August Tenne einige Fußball begeisterte Mitglieder der Spiel- und Sportabteilung, die 1899 von Franz Reese im Anschluss an das Turnfest auf dem Heiligengeistfeld gegründet worden war, zusammen und beschlossen, eine eigene Sparte für ihren Sport ins Leben zurufen.

1907 wurden dann die ersten Spiele gegen Teams des Schwimmvereins Aegir ausgetragen und auch die ersten finanziellen Probleme tauchten auf: "1908 stand zum Beispiel ein Minus von 79 Mark zu Buche", weiß Martens zu berichten.

1909 setzte Amandus Vierth die Farben der einheitlichen Spielkleidung durch, die bis heute Bestand haben: Braun und Weiß waren fortan auch die offiziellen Vereinsfarben. 1919 stieg der St. Pauli TV erstmals in die damalige höchste Spielklasse auf, doch auch gleich wieder ab. In den 20er Jahren erlebten die Kicker eine wahre Berg- und Talfahrt, oder wie Martens schreibt: "Die Jahre im Fahrstuhl".

Erst 1930 gelang der Aufstieg mit Spielern wie Giza, Klages, Wolf, Stamer, Salz, Wrede, Wulf, Kracht, Borgwardt und Schmidt.

1931 qualifizierte sich St. Pauli erstmals für die Spiele um die Norddeutsche Meisterschaft, doch scheiterte man im Achtelfinale an Phoenix Lübeck, ausgerechnet auf dem Platz des HSV am Rothenbaum. 1933 stiegen die braun-weißen Kicker erneut ab, denn man konnte sich nicht für die neu gegründete Gauliga Nordmark qualifizieren. 1936 der Wiederaufstieg in die erste Liga, mit dem Kriegsbeginn wieder einmal der Abstieg.

In den Kriegsjahren pendelte der FC St. Pauli ständig zwischen der Gauliga Nordmark und der Gauliga Hamburg.

St. Paulis Wunder-Elf 1947 v.l.: Trainer Sauerwein, Dzur, Miller, Köpping, Börner, Lehmann, Schaffer, Bielstein, Sump, Koch; vorn: Böhme, Hempel, Delewski, Appel, Stender. Foto aus "75 Jahre FC St. Pauli"

Der Krieg war vorbei, doch mit dem Wiederaufbau sollte es noch etwas dauern, - jedenfalls was die zerstörten Gebäude betraf. Karl Miller allerdings brachte den Wiederaufbau in Sachen Fußball wesentlich schneller voran.

Mit der fast schon legendären Schlachterei seiner Eltern in der unweit des Millerntors gelegenen Wexstraße und den dort bereitstehenden Fleischvorräten, lockte Miller nach dem Krieg zahlreiche Spitzenfußballer zum FC St. Pauli. Vornehmlich kamen Spieler wie u. a. Heinz Hempel, Heinz Köpping oder auch Walter Dzur die Elbe aus Dresden hinauf um fortan in Braun und Weiß zu kicken. Eine ganz kurze Zeit spielte sogar der spätere Nationaltrainer Helmut Schön für den FC.

Zunächst musste der Verein seine Heimspiele auf gegnerischen oder neutralen Plätzen austragen, denn das Stadion war komplett zerstört, überhaupt hatte der gesamte Stadtteil St. Pauli reichlich Schaden genommen. Im ersten Nachkriegsjahr errichteten Mitglieder des FC St. Pauli eine neue Spielstätte auf dem Heiligengeistfeld, direkt gegenüber der alten Feuerwache, welches am 17.November 1946 mit einem Spiel gegen den FC Schalke 04 eingeweiht wurde. Lange führte der FC in der damaligen Stadtliga und sah schon wie der sichere Meister aus, doch wurde man am letzten Spieltag doch noch vom Hamburger SV überholt.

Doch bereits in der folgenden Saison 1946/47 trumpften die Kiezkicker groß auf: „Man fühlte sich beinahe nach Brasilien versetzt, wenn die St. Pauli-Truppe Ball und Gegner laufen ließ“, heißt es im Jahrbuch zum 75. Vereinsjubiläum. Am Ende dieser Spielzeit stand man dann endlich vor den Rothosen und feierte die Stadtmeisterschaft.

In der ersten Oberligasaison 1947/48 verlor der FC nur drei Spiele in der Meisterschaftsserie und unterlag erst im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft gegen den 1.FC Nürnberg. In der Folgesaison kam der FC „nur“ bis ins Viertelfinale. Bis zur Spielzeit 1953/54 musste man stets mit einem Platz hinter dem HSV vorlieb nehmen, dann aber wurde Hannover 96 Meister der Oberliga-Nord, der FC belegte den zweiten Rang, der HSV rangierte erst auf dem 11.Platz. In den folgenden Jahren stritten St. Pauli und Altona 93 meist um die Plätze hinter den Rothosen.

Zwischen 1955 und 1958 stemmten sich die Kicker vom Millerntor in jeder der drei Spielzeiten ständig gegen einen drohenden Abstieg. Viele Kicker der Wunder-Elf wechselten zu anderen Vereinen oder hängten die Fußballschuhe an den berühmten Nagel. Neue, junge Spieler waren gekommen und wurden nun vom ehemaligen FC-Spieler Heinz Hempel trainiert und mussten sich mit Platzierungen zwischen dem 9. und 13. Tabellenrang zufrieden geben.

Nach nur 14 Jahren musste das 1946 errichtete Stadion der Internationalen Gartenausstellung weichen und so wurde 1960 mit dem Bau des heutigen Stadions begonnen. Doch erst in der Rückrunde der Saison 1961/62 trug St. Pauli dort auch seine Heimspiele aus.

Fast elf Jahre war Hempel als Trainer am Millerntor tätig, bevor ihn Präsident Wilhelm Koch 1962 entließ. Seine Nachfolger Otto Westphal, Otto Coors und Kurt Krause blieben jeweils nur ein, bzw. zwei (Krause) Jahre am Millerntor, sodass Hempel im Herbst 1968 noch einmal das Zepter bis zum Saisonende übernahm. Als nach der Saison 1962/63 dann die Bundesliga eingeführt wurde, verweigerte der DFB dem FC St. Pauli die Teilnahme an der neuen höchsten deutschen Spielklasse und so starteten die Kiezkicker in der Regionalliga-Nord, wo sogleich die Meisterschaft eingefahren wurde.

Meistermannschaft 1964 v.l.: stehend: Trainer Westphal, Deininger, Hehl, Acolatse, Pokrop, Osterhoff, Danjus, Gieseler, Haecks, Stülcken, Torwart Thoms, Porges; sitzend: Kokoska, Bergmann, Stothfang, Bergeest, Eppel, Wunstorf, Lombard, Gehrke. Foto aus "75 Jahre FC St. Pauli"

In zehn Jahren nahm der FC St. Pauli sechs Mal an den Aufstiegsrunden zur neu geschaffenen Bundesliga teil. Mit dem Aufstieg in den "bezahlten Fußball" hat es allerdings erst geklappt, als der DFB einen neuen Unterbau einführte: Die 2.Bundesliga. Im Weltmeisterschaftjahr 1974 stiegen die Braun-Weißen gemeinsam mit Eintracht Braunschweig auf.

Elf Jahre diente die fünfgleisige Regionalliga als zweithöchste Spielklasse unterhalb der 1963 geschaffenen Bundesliga. Mit einem 4:1-Sieg über den VfL Wolfsburg wurde am 10.November 1963 das "neue" Stadion am Millerntor zum zweiten Mal eingeweiht. Unter dem neuen Trainer Otto Westphal sicherte sich der FC St. Pauli gleich in der ersten Saison den Meistertitel der Nord-Staffel, im Folgejahr reichte es hinter Holstein Kiel nur zum 2.Platz, um in der dritten Spielzeit 1965/66 wiederum als Meister Göttingen 05 und die Kieler hinter sich zu lassen.

In den Spielzeiten von 1966 bis 1969 erreichte man zunächst den fünften Rang und verbesserte sich in folgenden Jahren stets um einen Platz in der Abschlusstabelle. Unter Trainer Erwin "Ata" Türk begann im Sommer 1968 der Umbruch. Ältere Spieler wie Ingo Porges beendeten ihre Karriere, neue junge Spieler kamen ans Millerntor. Auch in der folgenden Saison stießen weitere junge Talente dazu. Alfred Hußner (19 Jahre), Horst Wohlers (20) oder auch Herbert Liedtke (18) wuchsen umgehend zu den Stützen des Teams.

Ein interner "Skandal" überschattete jedoch den Saisonauftakt: Bereits Ende Juli schied die Türk-Elf im DFB-Pokal gegen das eigene Amateurteam aus. Peter Darsow erzielte den einzigen Treffer der Partie, gegen deren Wertung die Liga-Mannschaft sogar Protest einlegte. Angeblich seien drei Amateur-Kicker nicht spielberechtigt gewesen.

Dennoch spielte der FC St. Pauli eine klasse Saison, erreichte am Ende 1969/70 allerdings einen doch enttäuschenden 4.Platz. In den darauffolgenden Spielzeiten nahmen die Braun-Weißen dreimal nacheinander an der Aufstiegsrunde teil, doch musste man 70/71 Neunkirchen und Düsseldorf den Vortritt lassen. 1971/72 schaffte der FC den 1.Platz, schloss die Aufstiegsrunde allerdings hinter RWE und Kickers Offenbach ab. Auch 1972/73 gelang erneut die Meisterschaft, doch scheiterte man ebenso erneut in der Aufstiegsrunde; Fortuna Köln gelang der Sprung in die 2.Bundesliga.

1973/74 wurde die Millerntor-Elf hinter Braunschweig Zweiter und qualifizierte sich für die neu gegründete 2.Bundesliga Nord. In 36 Begegnungen trafen die Kiezkicker 113 mal in Schwarze – bis Heute der absolute Vereinsrekord! Dazu trugen Kantersiege gegen Phoenix Lübeck und Heide (je 8:0) und Bremerhaven (9:0) ebenso bei wie Franz Gerber, der in 31 Partien 33 Treffer erzielte und vor der ersten Zweitliga-Saison zum Wuppertaler SV wechselte.

Nach elf Jahren Regionalliga ging es 1974 endlich in den "bezahlten" Fußball, 1977 gelang sogar der Aufstieg in die Bundesliga. Es folgte der direkte Wiederabstieg und nur ein Jahr später der Lizenzentzug.

1974/75

Kurz vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft 1974 im eigenen Land, schaffte der FC St. Pauli gemeinsam mit Eintracht Braunschweig den Aufstieg aus der Regionalliga Nord. Drei Tage vor Weihnachten wurde der VfL Wolfsburg am Millerntor mit 10:2 abgefertigt, - dem höchsten Heimsieg der Vereinsgeschichte in einem Pflichtspiel nach 1945. Als Aufsteiger schloss der FC St. Pauli die Saison 74/75 überraschend als Tabellendritter hinter Meister Hannover 96 und Uerdingen ab, fast hätte es zum Durchmarsch gereicht.

1975/76

Wieder einmal bewahrheitete sich das Sprichwort, dass das Zweite Jahr immer das schwerste ist, denn nur mit Mühe und Not wurde in der folgenden Spielzeit der Abstieg verhindert. Am Ende der Saison 1975/76 stand der FC auf einem unbefriedigenden 14.Tabellenplatz in der 20 Teams umfassenden 2.Liga, doch war das wichtigste Vereinsziel erreicht: Der Klassenerhalt. Vereine wie Spandauer SV, DJK Gütersloh, Wacker 04 Berlin oder auch die SpVgg Erkenschwick hießen die damaligen Gegner, die man in der Tabelle hinter sich ließ. Zwar hatte die Millerntor-Elf mit 70 Toren annähernd so viele Treffer erzielt, wie die Mannschaften im oberen Tabellendrittel, nur hatte sie dabei leider auch 82 Gegentreffer kassiert. Zu den Aufsteigern zählten damals zwei Borussen-Teams; TeBe Berlin und die Dortmunder, die sich in den Relegationsspielen gegen den 1.FC Nürnberg durchsetzten.

1976/77

Nachdem Uli Hoeneß im Sommer einen nicht gänzlich unbedeutenden Elfmeter in den Belgrader Nachthimmel bugsiert hatte, stand für die Millerntor-Elf die dritte Zweit-Liga-Saison an und sie sollte großes bringen: Den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die 1.Liga! 19 Siege, 16 Remis und nur drei Niederlagen standen am Ende zu Buche. Doch ausschlaggebend für die Platzierungen an der Spitze, war eine Serie von 27 (!) ungeschlagenen Spielen. Der Start verlief allerdings nicht nach Maß: Einer 0:1-Niederlage in Wuppertal folgten gleich vier Unentschieden, bevor Anfang September Alemannia Aachen am Millerntor mit 3:1 bezwungen wurde. Fortan gewann die Elf von Neu-Trainer Diethelm Ferner alle Heimspiele, bis zum 2.Weihnachtsfeiertag, als es (wieder einmal) gegen Wuppertal ging. 2:2-Remis trennte man sich vom WSV. Nur in Bielefeld und Herne verlor der FC in dieser Saison und am 7. Mai 1977 schoss Niels Tune-Hansen mit seinem 1:0-Siegtreffer beim SC Herford die Kiezkicker zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Bundesliga.

1977/78

Die Erwartungen waren teilweise riesig bis absolut irreal, und nach dem ersten Spiel gab es durch einen 3:1-Sieg über Werder Bremen (Tore 2x Demuth, Gerber) weiteren Nährboden für alle Phantasten. Schnell wurde die Ferner-Elf allerdings wieder auf den Boden der Tatsachen geholt, denn der FC Bayern gab sich am 2.Spieltag beim 4:2 (Tune-Hansen, Gerber) keine Blöße. Zuhause unterlag man Braunschweig knapp (0:1) und in Saarbrücken sogar mit 0:4, bevor gegen Schalke immerhin ein Unentschieden (1:1, Neumann) geholt wurde. Danach kam das absolute Saisonhighlight, welches bis heute unvergessen ist: Am 3.September gelang der legendäre 2:0-Auswärtserfolg beim HSV. Franz Gerber und Wolfgang Kulka gingen mit ihren Treffern in die braun-weiße Geschichte ein und ein kleiner elfjähriger Steppke erklärte seinem Vater anschließend: "Papa, nächste Woche geh‘ ich aber zu den Braun-Weißen", was zu - bis heute nicht ausräumbaren - erheblichen innerfamiliärer Differenzen führte... Eine Woche später vergeigte man das Heimspiel gegen Dortmund auf geradezu groteske Art und Weise: Lagen die Kiezkicker bereits zur Pause 0:3 hinten, so markierte Erwin Kostedde kurz nach dem Wiederbeginn innerhalb von 50 Sekunden zwei weitere Treffer für die Schwarz-Gelben. Neumann, Höfert und Kulka verkürzten noch auf 3:5, bevor Vöge den Endstand herstellte. Bei Gladbach verlor man knapp mit 1:2 (Gerber), am 9.Spieltag gelang durch einen "lupenreinen Hattrick" von Franz Gerber ein glatter 3:0-Sieg. Zweimal Kulka und Feilzer trafen bei der 3:4-Niederlage beim MSV Duisburg, bevor es gegen 1860 wieder einen Sieg zu bejubeln gab. Neumann, Gerber und zweimal Höfert markierten die Treffer zum 4:1-Erfolg. In den verbleibenden sechs Partien der Hinrunde gab es nur einen Sieg (2:1 gegen Düsseldorf, Oswald, Sturz) und lediglich ein 1:1 (Gerber) gegen den VfL Bochum. Die Spiele gegen Frankfurt, Kaiserslautern, Stuttgart und Köln gingen allesamt verloren. Die Rückrunde begann im Dezember mit einer deutlichen 0:4-Niederlage in Bremen, gegen die Bayern gelang immerhin ein torloses Remis. Im Januar 1978 setzte es nur Niederlagen: 0:2 in Braunschweig, 1:3 gegen Saarbrücken, 1:4 bei Schalke und das Derby ging mit 2:3 an die Rautenträger. Im zweiten Monat des Jahres reichte es zunächst für ein 1:1 in Dortmund (Gerber), dann setzte sich die Negativserie fort: Die Hertha revanchierte sich für die Hinspielpleite mit einem deftigen 5:0-Sieg, gegen den MSV gab es nur ein 2:2 (Demuth, Beverungen) und bei 1860 verlor man mit 1:4 (Frosch). In den verbleibenden sechs Saisonspielen gab es neben dem tollen 5:3 über Eintracht Frankfurt (Beverungen, 2x Sturz, Oswald und Gerber waren die Torschützen), nur noch das 1:1 gegen den VfB Stuttgart, - die restlichen Begegnungen waren nicht von Erfolg gekrönt. In Kaiserslautern 1:2-Niederlage (Milardovic), 0:4 in Bochum, und 1:3 bei Fortuna Düsseldorf. Mit der 0:5-Heimspielpleite gegen den Meister 1.FC Köln endete das "Abenteuer Bundesliga" für die Millerntor-Elf nach nur einer Saison.

1978/79

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga erreichte der FC St. Pauli am Ende der 2.Liga-Saison immerhin den 6.Tabellenplatz, dennoch mussten die Braun-Weißen nach dem Lizenzentzug in der Amateur-Oberliga-Nord antreten.

Nach dem Lizenzentzug musste am Millerntor etwas passieren. Zunächst traten Ernst Schacht und Max Uhlig zurück, Wolfgang Kreikenbohm wurde Präsident, Otto Paulick und Hans-Georg Rektor als Vize gewählt. Der Neuaufbau konnte beginnen.

1979/80

Beim FC St. Pauli war zu der Zeit viel Provisorium: Ein zusammen gewürfelter Haufen aus A-Jugendlichen und Amateurkickern bildete zunächst die Mannschaft, die von Liga-Obmann Werner Prokopp trainiert wurde. In klapprigen Kleinbussen, die von den Spielern teils selbst gelenkt wurden, reiste man zu Auswärtsspielen. Auch fianzierten Fans öfters die Anreise, indem sie dafür bezahlten, dass sie im "Mannschaftsbus" mitfahren durften.

Im Herbst 1979 übergab Prokopp sein Traineramt an Kuno Böge, der zuvor Holstein Kiel in der 2.Liga gecoacht hatte. Etliche Niederlagen ließen die Saison aber zu einer Nerven aufreibenden werden, erst Mitte April stand der Klassenerhalt fest. Der überragende Neuzugang Uwe Mackensen sicherte beim 4:2-Sieg über Salzgitter ein weiteres Oberligajahr.

1980/81

Joachim Philpkowski wechselte von Barmbek-Uhlenhorst ans Millerntor und schlug als Stürmer auf der linken Außenbahn wie eine Bombe ein. Neben Karp und Rietzke kam Volker Ippig als dritter Torhüter dazu, der im April mit der A-Jugend ein Freundschaftsspiel am Millerntor austrug. Gegner war die von Jupp Derwall trainierte Nationalmannschaft.

Nach dem 10. Platz im Vorjahr sicherte man sich nun die Meisterschaft mit 68:28 Toren und 50:18 Punkten vor Werder Bremen. Doch der Aufstieg blieb dem FC St. Pauli auf Grund der Einführung der eingleisigen 2.Bundesliga verwehrt.

Immerhin erreichte das Millerntor-Team das Finale um die Deutsche Amateurmeisterschaft. Doch ging das Endspiel in Köln gegen die Amateure des heimischen 1. FC mit 0:2 verloren.

1981/82

Mit den Zweitliga-Absteigern Holstein Kiel, Göttingen 05, dem VFB Oldenburg sowie dem OSV Hannover hatte St. Pauli harte Konkurrenz bekommen. Trainer Böge verließ den Verein nach der Winterpause und Ersatz-Keeper Michael Lorkowski übernahm das Traineramt. Mit ihm wurde der Club am Saisonende Sechster.

1982/83

Ein erneuter Umbruch stand bevor. Ältere Spieler wie Walter Frosch wechselten u.a. zu Altona 93. Hinzu kamen junge Kicker wie Stefan Studer und Michael Dahms. Um die Routiniers Jens-Peter Box und Uwe Mackensen baute Lorkowski ein neues Team auf, welches im Laufe der nächsten Jahre für Furore sorgen sollte.

Als Entschädigung für den entgangenen Aufstieg als Oberligameister von 1981 spendierte der DFB eine Reise nach Afrika. In deren Rahmen kickten die Braun-Weißen in Kenia, Tansania und Somalia. Am Saisonende erreichte das junge Überraschungsteam mit 12 Punkten Vorsprung souverän die Meisterschaft, doch in der Aufstiegsrunde wurde deutlich, das die jungen Hüpfer (das Durchschnittsalter der Mannschaft betrug 22,3 Jahre) überfordert waren. So gingen alle drei Auswärtspartien verloren. So stand ein weiteres Jahr in der Oberliga Nord an.

1983/84

Daheim feierte der FC berauschende Siege. Auswärts dagegen offenbarte man stets eine unerklärliche Schwäche. Erst in der Rückrunde gab es beim späteren Meister Werder Bremen einen sensationellen 7:0-Erfolg. Als Tabellenzweiter nahm der FC St. Pauli gemeinsam mit dem SV Lurup an der anstehenden Aufstiegsrunde teil. Am Ende stieg die Lorkowski-Elf in die 2.Liga auf.

1984/85

Nach einer peinlichen 1:5-Klatsche am Millerntor stand der FC am 5.Spieltag auf einem deprimierenden 18.Tabellenplatz. Nach der 3:1-Pleite in Homburg ging es sogar auf den vorletzten Rang der 20 Vereine umfassenden Liga. So wurden Didi Demuth und Peter Nogly kurzerhand ans Millerntor geholt Beide trumpften in ihrem ersten Spiel gemeinsam mit dem von Werder gekommenen Matthias Ruländer groß auf, St. Pauli gewann 3:0 gegen Darmstadt 98. Fünf Tage zuvor wählte die Mitgliederversammlung Heinz Weisener als Vize ins Präsidium des FC St. Pauli.

Kaum ein Spieltag verging, an dem die Kiezkicker nicht im Tabellenkeller dümpelten. Am Ende reichte es nicht. Ein Punkt und zehn Treffer trennte die Braun-Weißen vom rettenden 16.Platz. Der FC St. Pauli musste nach nur einem Jahr wieder in die Oberliga zurück.

1985/86

Nach dem Abstieg aus der 2.Liga blieben die Fans dem Club treu. Der Schnitt von 4000 Zuschauer aus der abgelaufenen Saison wurde beinahe gehalten. Die Mannschaft stand nach der Hinrunde hinter Oldenburg ganz oben und so blieb es auch bis kurz vor Schluss. Nach einem 1:0-Erfolg über den alten Rivalen Altona 93 übernahm der FC die Tabellenspitze und wurde souverän Meister.

In der Aufstiegsrunde waren Vereine wie Charlottenburg und Schöppingen keine ernsthaften Gegner. Das vorletzte Gruppenspiel gegen Rot-Weiß Essen brachte die Vorentscheidung: Didi Demuth, Andre Golke und Jürgen Gronau erzielten die Treffer zum souveränen 3:0-Sieg. Als Sieger der Nord-Gruppe war man zurück in der 2.Bundesliga.

1986/87

Michael Lorkowski wechselte zu Holstein Kiel, sein Nachfolger hieß Willi Reimann – bislang Trainer bei Altona 93. Bereits im ersten Saisonspiel wurde beim 4:2-Sieg über Meisterschaftsfovoriten Saarbrücken deutlich, dass der Aufsteiger durchaus zu bestehen wusste. Franz Gerber kehrte zum zweiten Mal ans Millerntor zurück und wusste trotz seiner 33 Jahre zu überzeugen.

In der ersten DFB-Pokalrunde siegte die Reimann-Elf sensationell beim VfL Bochum mit 2:1. Nach dem Aus in der 3.Runde gegen den Hamburger SV bewahrheitete sich der Spruch, dass „die Mannschaft sich nun voll auf die Liga konzentrieren kann“. Denn danach gab es eine Serie von 12 ungeschlagenen Spielen. Am Ende fand ein überraschender 3.Platz Eintrag in die Fußballstatistik. Die Relegation gegen den Drittletzten der 1.Liga Homburg, ging dann aber leider verloren (1:3, 2:1), sodass eine weitere Saison als Zweitligist anstand. Allerdings wäre der Aufstieg mehr als überraschend und vielleicht auch zu früh gewesen.

1987/88

"Der 29. Mai 1988. Es ist 15:30 Uhr. Der entscheidende Tag. Die entscheidende Minute. St. Pauli spielt in Ulm die 38. Und letzte Partie der Saison. Einen Punkt brauchen die Schulte-Männer – dann sind sie drin. Aber sie wollen zwei. Wollen auf Nummer sicher gehen. Also stürmen sie. So, wie es Helmut Schulte im Hotel Stern angesagt hatte: 'Männer, nicht verkriechen. Stürmt! Schießt! Habt Mut! Ich weiß es – wir steigen auf!' Also, 15:30 Uhr. Einer hat genau zugehört. Dirk Zander. Jetzt um 15:30 Uhr, das ist seine Minute. Andre Golke spielt ihn frei, Zander jagt durchs Mittelfeld, sieht die günstige Schussposition, sieht die Lücke. Zieht aus 25 Metern volley ab. Ein Schuss, ein Strich – was für ein Tor! In den oberen Torwinkel schlägt der Ball – die Führung, der Sieg, der Aufstieg!"

So beschreiben Uwe Dulias und Michael Schickel in ihrem 1989 erschienen Buch "1:0 am Millerntor – Der FC St. Pauli: Die Fans und ihre Mannschaft", den zweiten Aufstieg der Kiezkicker in die höchste deutsche Spielklasse. Nach dem Abstieg 1978 und dem späteren Lizenzentzug, all den Jahren zwischen Ober- und Zweiter Liga mit den vielen verlorenen Aufstiegsspielen, - endlich hatte der Fußballgott ein Einsehen und ließ die Jungs vom Millerntor wieder mit den Großen spielen. Als Tabellenzweiter war man gemeinsam mit den Stuttgarter Kickers aufgestiegen und die Jubelorgien dauerten mehrere Tagen.

Mehr ist zu dieser Saison eigentlich nicht zu sagen...

Mitte November 1988 hatte Coach Reimann den Kiez verlassen und wechselte zum Lokalrivalen in den Volkspark. Helmut Schulte, bislang Co-Trainer übernahm den Job.

Bereits am vorletzten Spieltag war der Aufstieg eigentlich schon in trockenen Tüchern. Durch Treffer von Dirk Zander und Hansi Bargfrede wurde Rot-Weiß Oberhausen mit 2:0 besiegt. Nur ein Punkt im letzten Spiel in Ulm und alles wäre hundertprozentig! Diese Aussicht veranlasste die St. Pauli-Fans zu einem Autokorso samt Hupkonzert und etlichen vorgezogenen improvisierten Aufstiegsfeierlichkeiten in diversen Kneipen rund ums Millerntor. Der Rest ist Geschichte.

Andre Golke, Fan, Ralf Sievers. Foto aus "Wunder gibt es immer wieder" von René Martens

"Der 29.Mai 1988. Es ist 15.30 Uhr. Der entscheidende Tag. Die entscheidende Minute. St. Pauli spielt in Ulm die 38. Und letzte Partie der Saison. Einen Punkt brauchen die Schulte-Männer – dann sind sie drin. Aber sie wollen zwei. Wollen auf Nummer sicher gehen. Also stürmen sie. So, wie es Helmut Schulte im Hotel „Stern“ angesagt hatte: ‘Männer, nicht verkriechen. Stürmt! Schießt! Habt Mut! Ich weiß es – wir steigen auf!‘.

Also, 15.30 Uhr. Einer hat genau zugehört. Dirk Zander. Jetzt um 15.30 Uhr, das ist seine Minute. Andre Golke spielt ihn frei, Zander jagt durchs Mittelfeld, sieht die günstige Schussposition, sieht die Lücke. Zieht aus 25 Metern volley ab. Ein Schuss, ein Strich – was für ein Tor! In den oberen Torwinkel schlägt der Ball – die Führung, der Sieg, der Aufstieg!".

1988/89 - Aufstieg und Klassenerhalt

So beschreiben Uwe Dulias und Michael Schickel in ihrem 1989 erschienen Buch "1:0 am Millerntor – Der FC St. Pauli: Die Fans und ihre Mannschaft", den zweiten Aufstieg der Kiezkicker in die höchste deutsche Spielklasse. Nach dem Abstieg 1978 und dem späteren Lizenzentzug, all den Jahren zwischen Ober- und Zweiter Liga mit den vielen verlorenen Aufstiegsspielen, - endlich hatte der Fußballgott ein Einsehen und ließ die Jungs vom Millerntor wieder mit den Großen spielen. Als Tabellenzweiter war man gemeinsam mit den Stuttgarter Kickers aufgestiegen und die Jubelorgien dauerten mehrere Tagen.

Doch in der 1.Liga angekommen, spürte die Schulte-Elf gleich im ersten Spiel den etwas raueren Wind der Eliteklasse. 0:1 im ersten Spiel vor heimisches Publikum gegen den 1.FC Nürnberg. Eine Woche später der erste Punkt beim 0:0 in Bochum, im zweiten Heimspiel gelingt der erste Sieg – 2:0 (Tore: Flad, Kocian) über Eintracht Frankfurt. "Wir haben für unseren Präsidenten Otto Paulick gespielt!", gibt das Team anschließend einstimmig zu Protokoll. Paulick war in den Wochen zuvor vom Vize Hellmut Johannsen schwer beschuldigt worden: "Unsolide Haushaltsführung", hieß der Hauptvorwurf. Und: Der Verein wäre zu weit überschuldet.

Die 1:3-Pleite (Tor: Steubing) beim KSC stecken Gronau, Zander, Golke und Co. prima weg, lassen Zuhause einen 2:1-Sieg (Golke, Gronau) über den VfB Stuttgart folgen und trotzen dem HSV im Volksparkstadion ein 1:1-Unentschieden (Kocian) ab.

Es folgen mit dem 1:1 gegen Kaiserslautern (Duve), 2:2 in Leverkusen (Steubing, Ottens), 0:0 bei Werder und 1:1 gegen Gladbach (Gronau) vier Remis, bevor Dortmund am Millerntor mit 1:0 (Golke) besiegt wird.

Erneut gibt es eine kleine Serie von Unentschieden: Zunächst das beinahe unglückliche 2:2 in Hannover (Bargfrede, Gronau), dann das bemerkenswerte 0:0 gegen die großen Bayern, bevor es bei den Stuttgarter Kickers 2:2 endet (Olck, Gronau).

Nach einem 2:1 (Bockenfeld - Eigentor, Wenzel) über Waldhof Mannheim, setzt es beim 0:1 gegen den 1.FC Köln die zweite Saisonniederlage. Mit dem 0:0 bei Bayer Uerdingen holt sich die Millerntor-Elf nach der Hinrunde den 10.Tabellenplatz.

In der Rückrunde wechselten sich Licht und Schatten regelmäßig ab, Spiele gegen Gegner, die man in der Hinrunde geschlagen hatte, verlor man – und umgekehrt. Doch zunächst begann es wie es anfing – mit einer Niederlage gegen Nürnberg (Tore im Frankenstadion: Golke, Flad, Brunner- Eigentor). 3:2 führte man zur Pause, um dann noch 3:5 unterzugehen.

1:0 (Zander) daheim gegen Bochum, 1:1 (Flad) in Frankfurt. Dann wieder ein 1:0-Sieg (Zander) am Millerntor gegen den KSC, bevor man beim VfB Stuttgart mit 1:2 (Golke) unterlag. Mit demselben Ergebnis verlor die Millerntor-Elf ihr "Heim"spiel gegen den HSV (Tor: Wenzel), auch in Lautern vergeigten die Schulte-Mannen, bevor im Heimspiel gegen Leverkusen endlich wieder ein 2:0-Sieg (Zander, Dahms) bejubelt werden konnte.

Erneut nur Remis gegen Gladbach (2:2, Golke, Wenzel), und eine 1:3-Heimpleite (Flad) gegen Werder, anschließend zwei Unentschieden in Dortmund (0:0) und gegen Hannover (1:1, Zander). Danach ging es in Münchner Olympiastadion, doch die Bayern siegten 2:1 (Duve).

Zuhause wurden die Kickers aus Stuttgart knapp aber verdient mit 1:0 (Zander) geschlagen, bevor es in Mannheim (1:2, Zander) und Köln (2:4, Golke, Großkopf) zwei Niederlagen setzte.

Am letzten Spieltag gab man vor über 16.000 Zuschauern noch einmal alles und bedankte sich bei den Fans mit einem tollen 5:1 über Uerdingen für die Unterstützung. Dreimal war Andre Golke erfolgreich, Jens Duve und Dirk Zander besorgten die weiteren Treffer und so stand der FC St. Pauli auf dem 10.Tabellenplatz (die beste Platzierung bislang), - die Stuttgarter Kickers stiegen direkt wieder ab. Auf die Kiezkicker wartete eine weitere Saison in der 1.Liga, und diese sollte es ebenso in sich haben, wie die abgelaufene...

1989/90 – Das zweite Jahr ist immer das schwerste

Zweimal unterlag man den Bayern, zweimal gab es gegen den HSV ein torloses Remis und es gab die höchste Saisonniederlage aller Zeiten – 0:7 am letzten Spieltag bei Fortuna Düsseldorf, gleichzeitig das Abschiedsspiel für Rüdiger "Sonny" Wenzel.

Mit drei Niederlagen und drei Remis startete man in diese Spielzeit, bevor es am 8.Spieltag den ersten Sieg gab: 1:0-Sieg bei Waldhof Mannheim. Höhepunkte waren sicherlich die Siege über Dortmund und Gladbach (jeweils 2:1) und Bayer Leverkusen, das sogar mit 3:0 nach Hause geschickt wurde.

Am Saisonende stand der 13.Rang zu Buche und man ließ Uerdingen, Gladbach und Bochum hinter sich, absteigen mussten Mannheim und Homburg.

1990/91 – Sieg bei Bayern und Tränen auf Schalke

Auch wenn am Ende der Abstieg besiegelt war, - diese Spielzeit bleibt den St. Paulianern schon allein auf Grund der Spiele gegen die Bayern sicherlich auf ewig unvergessen. Am ersten Spieltag siegten die Kiezkicker bei der Berliner Hertha mit 2:1 und bereits am 2.Spieltag trotze man den Bayern nach großem Spiel am Millerntor ein torloses Remis ab.

Am 2.März 1991 war es dann soweit: In der 43.Minute schickte Ivo Knoflicek seinen Mannschaftskollegen Ralf "Colt" Sievers auf die Reise, dieser tankte sich durch die Münchner Defensivabteilung und ließ bei seinem trockenen Torschuss Bayern-Keeper Raimond Aumann nicht den Hauch einer Chance – ein historischer Sieg!

Nur sechs Siege, dazu 13 Niederlagen und 15 Remis, - das reichte am Ende nur für Platz 16 und dies bedeutete, dass man in die Relegation musste. Gegner dort waren ausgerechnet die Stuttgarter Kickers. Nach einem mageren 1:1 am Millerntor begleiteten eine Woche später über 3000 Fans den FC St. Pauli ins Schwabenland. Abermals konnte keines der beiden Teams den Aufstieg klar machen, erneut trennte man sich 1:1 unentschieden.

Schätzungsweise 15.000 St. Pauli-Fans erlebten dann beim Entscheidungsspiel auf Schalke einen tränenreichen Abschied aus der Bundesliga. Beinahe wäre nach der 1:3-Pleite Hochwasseralarm in Gelsenkirchen ausgelöst worden...

Gemeinsam mit Uerdingen und Hertha BSC ging es nach drei Jahren zurück ins Unterhaus des Fußballs. Doch bereits auf der Rückfahrt wurden die ersten Pläne für einen Sonderzug nach Meppen geschmiedet...

Franz Gerber, Sonny Wenzel, Andre Golke im Freudenhaus der Liga. Foto aus "1:0 am Millerntor" (Dulias/Schicke)

Nach drei Jahren im Oberhaus hieß es wieder "Bonjour tristesse, hallo Zweite Liga". Vier lange Jahre sollte es dauern, bis die Kiezkicker wieder die Bundesliga mit ihrer Anwesenheit bereicherten. Für zwei Spielzeiten gab es wieder Kräftemessen mit den Bayern und dem Lokalrivalen aus Stellingen.

1991/92 – Wiederaufstieg weit verfehlt

"Wir sind nicht der Hecht im Karpfenteich, sondern die Piranhas. Wir fressen alles auf", erklärte St. Paulis Manager Herbert Liedtke vor der Saison, doch die Kiezkicker sollten öfters gefressen werden. Nach der politischen Wiedervereinigung wurde auch Fußball-Deutschland reformiert. Die Zweite Liga war in Nord- und Südgruppe geteilt, jeweils zwölf Teams spielten in der Vorrunde zunächst eine sechsköpfige Auf- bzw Abstiegsrunde aus. In der Nordstaffel war mit Stahl Brandenburg nur ein ehemaliger Ostverein dabei, neben den Kiezkickern mit Hertha und Uerdingen aber auch alle drei Bundesliga-Absteiger.

Am Ende der Vorrunde stand der FC St. Pauli Mitte Dezember hinter Uerdingen und Hannover 96 an dritter Stelle, die Teilnahme an der Aufstiegsrunde war gesichert. Es folgten Spiele mit Berg- und Talfahrt-Charakter: Glückliche Siege, überraschende Remis, vermeidbare Niederlagen. Zunächst unterlagen die Kiezkicker 1:2 bei Hertha, es folgte des 1:0-Sieg über den SV Meppen, die Partie beim VfB Oldenburg ging mit 0:2 verloren. Der erste Tiefpunkt dann am 28. März bei der 0:3-Heimniederlage gegen Hannover 96. Beim 1:1 in Uerdingen wurde wieder ein Punkt geholt, doch mit der 0:3-Heimniederlage gegen Hertha am 11. April waren fast sämtliche Aufstiegschancen verspielt worden.

Dann plötzlich wieder ein 2:0-Erfolg in Meppen und der 3:2-Heimsieg gegen Oldenburg. Nach 2:0-Auswärtserfolg bei Hannover gab es nochmals einen kleinen Hoffnungsschimmer, stand man doch wieder auf dem 4. Platz. Nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Uerdingen blieb am Ende nur der 4. Tabellenplatz für den FC St. Pauli. Uerdingen stieg auf.

1992/93 – Die Mammut-Saison

Nach dem einjährigen Intermezzo mit zwei Staffeln, verschmolzen die Nord- und Südgruppe zu einer 24 Mannschaften umfassenden Liga. 46 Saisonspiele waren somit zu absolvieren, weshalb der Saisonstart bereits zwei Wochen nach dem EM-Finale von Göteburg am 11.Juli erfolgte. Fast elf Monate später, am 6.Juni fand diese einmalig lange Spielzeit ihr Ende. Trainer Michael Lorkowski wurde bereits im September von seinem bisherigen Assistenten Seppo Eichkorn abgelöst, der den FC St. Pauli mit nur 12 Siegen, 19 Remis und 15 Niederlagen immerhin noch auf den 17. und damit letzten Nichtabstiegsplatz führte. Freiburg, Duisburg und Leipzig hießen die Aufsteiger in die Bundesliga.

1993/94 – Knapp daneben ist auch vorbei

Mitte Oktober belegte der FC St. Pauli einen enttäuschenden 15.Tabellenplatz, startete dann allerdings eine Serie mit 18 ungeschlagenen Spielen und kletterte bis zum 32.Spieltag auf den 2.Rang. In den verbleibenden sieben Partien verspielte man den möglichen Aufstieg. Nur zwei Siegen standen fünf Niederlagen gegenüber. Die bitterste sicherlich am letzten Spieltag vor über 10.000 St. Pauli-Fans in Wolfsburg beim 1:4. Mit zwei Punkten Rückstand landete der FC auf dem enttäuschenden vierten Rang und verpasste abermals den Aufstieg.

1994/95 – Masloismus am Millerntor

Im Sommer musste Eichkorn seinen Hut nehmen, Uli Maslo kam ans Millerntor. In dieser Saison ging nicht ein Heimspiel verloren! Jens “Gerdl” Scharping schaffte es in seinem ersten Profijahr mit zwölf Treffern unter die Top Ten der Torjäger, Juri Sawitchew erzielte weitere 10 Tore. Endlich verfügte der FC über soetwas wie eine Torfabrik. Dabei begann die Saison mit einem klassischen Fehlstart ohne Sieg und mit nur mageren 3:7 Punkten. Dann folgte Ende September in Düsseldorf der erste Saisonsieg. Zwei Wochen später wieder ein Auswärtserfolg in Saarbrücken und am 14.Oktober endlich der erste Heimsieg: 4:1 über Wattenscheid. Martin Driller, Oliver Schweißing, Bernd Hollerbach und Juri Sawitschew markierten die Treffer. Plötzlich schien der Bann gebrochen. Nach Siegen über Mainz, FSV Frankfurt und Homburg stand die Maslo-Elf nach der Hinrunde hinter dem VfLWolfsburg auf dem 2.Tabellenplatz, gefolgt von der Düsseldorfer Fortuna.

Auch im DFB-Pokal spielte man erfolgreicher denn je: Nach Siegen bei Union Berlin (3:2), TeBe Berlin (4:3) und Saarbrücken (4:1) schied das Team von Uli Maslo erst im Viertelfinale beim 1.FC Kaiserslautern (2:4) aus.

Im ersten Spiel der Rückrunde gegen den Spitzenreiter gab es wie zuvor ein Unentschieden. Nur die Begegnungen in Mannheim, Leipzig und Chemnitz gingen verloren, dazu eine kleine Serie von fünf Unentschieden: Der FC St. Pauli war auf dem besten Weg zum dritten Bundesliga-Aufstieg. In den verbleibenden drei Partien erzielten die Kiezkicker 13:1 Tore! 5:0 über den FSV Zwickau, 3:1 in Frankfurt und erneut ein 5:0 über Homburg. Doch gerade dieses letzte Saisonspiel wird den dabei gewesenen 21.000 Zuschauern ewig in Erinnerung bleiben. Nicht wegen des hohen Ergebnisses. Ein Pfiff des Schiedsrichters Bodo Brandt-Cholle in der 88. Minute wurde von der bereits feiernden Masse als Schlusspfiff gedeutet und der Heilige Millerntor-Rasen gestürmt. Minutenlange Ungewissheit, nachdem Stadionsprecher Rainer Wulff mit seiner Durchsage "Das Spiel ist noch nicht beendet" für Verwirrung gesorgt hatte. Was wäre, wenn auf Grund des Platzsturms das Spiel anders gewertet würde – war der sicher geglaubte Aufstieg dahin? Bleierne Fassungslosigkeit bei den Fans, bis die klärenden Worte des Unparteiischen verkündet wurden: "Meine Gestik mag missverständlich gewesen sein, doch mein Pfiff beendete die Partie ordnungsgemäß". Ende gut, alles gut! Es dauerte eine Weile bis die Aufstiegsfeier sich in eine typische St. Pauli-Paaadie wandelte. Rund 50.000 Menschen feierten ausgiebig auf dem Spielbudenplatz das Verlassen der ungeliebten "DSF-Liga".

1995/96 – Zurück in der Bundesliga

Mit dem von Maslo propagierten 3-3-3-1-System erhielt das FC-Spiel Qualität, die vor allem in den Spielen in Gladbach (4:2-Sieg) und Uerdingen (5:2) eindrucksvoll zur Geltung kam. Doch schon der Saisonauftakt sorgte für eine Euphorie wie zuletzt in den Jahren zwischen 1988 und 1990: Gleich zu Beginn wurden die Münchner Löwen am Millerntor mit 4:2 besiegt, nur sechs Tage darauf wurde der SC Freiburg an der Dreisam 2:0 geschlagen, - der FC St. Pauli stand hinter den großen Bayern auf dem zweiten Tabellenplatz!

Nach der Hinrunde standen die Braun-Weißen nach je fünf Siegen und Remis, sowie sieben Niederlagen dennoch auf einem akzeptablen 9. Tabellenrang. Manager Jürgen Wähling geriet mit Maslo aneinander, Wähling musste gehen. Zu spät wurde Ex-Trainer Helmut Schulte als dessen Nachfolger verpflichtet, auf dem Transfermarkt herrschte bereits gähnende Leere, notwendige Verstärkungen gab es nicht.

So ist es fast ein Wunder, dass der FC St. Pauli die Klasse hielt. Am Ende der Saison stand man auf dem 15. und damit letzten Nicht-Abstiegsrang, vor Kaiserslautern, Frankfurt und Uerdingen. Somit war ein weiteres Jahr Erstliga-Fußball am Millerntor gesichert.

1996/97 – Die Katastrophen-Saison

Lediglich sieben (davon fünf Heim-) Siege und sechs Remis standen 21 Niederlagen gegenüber. Das reichte am Ende der Saison nicht – St. Pauli stieg als Tabellenletzter in die Zweite Liga ab, begleitet vom SC Freiburg und Fortuna Düsseldorf.

Bereits am ersten Spieltag hatte man den FC Bayern zu Gast, unterlag den Münchnern im Volksparkstadion knapp mit 1:2. Vier Tage später, an einem Dienstagabend, der erste und für einige Wochen auch der letzte Sieg bei Arminia Bielefeld. Drei Tage darauf zeigte das Maslo-Team gegen Schalke 04 noch einmal ein klasse Spiel. Nachdem man zur Pause bereits mit 1:3 hinten lag, kämpfte sich die Millerntor-Elf wieder heran und kam zu einem respektablen 4:4-Unentschieden.

Bis Anfang November gingen sämtliche Spiele verloren, mit Ausnahme der Partien gegen die beiden späteren Mitabsteiger sowie einem 1:1 gegen den 1.FC Köln Ende September. Kämpferisch und taktisch überzeugend dagegen die Heimpartien gegen den VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen, welche 2:1 bzw. 3:1 gewonnen wurden. In der Rückrunde wurden bei einem Torverhältnis von 9:39 (!) nur sechs Pünktchen geholt. Der einzige Sieg konnte beim 1.FC Köln errungen werden, glücklich das 2:2 beim HSV – unter tatkräftiger Mithilfe von Rothosen-Keeper Richard Golz: Kurz vor Schluss legte er Nikolai Pisarew den Ball direkt vor die Füße, dieser bediente Jens Scharping, der ins leere Tor einnetzte.

Die letzten sieben Saisonspiele gingen verloren. Nach der 0:4-Klatsche in Freiburg wurde Uli Maslo entlassen. Sein bisheriger Co-Trainer und Nachfolger Ka-Pe Nemet konnte nichts mehr reparieren: 1:18 Tore und null Punkte aus den verbleibenden sechs Spielen. "Eine neue Liga ist wie ein neues Leben", sangen die Fans nach dem 0:6 in Bochum voller ironischer Vorfreude auf die Zweite Liga...

1997/98 – Ein Neuanfang?

Zwei torlose Unentschieden (in Fürth und gegen Gütersloh) zu Saisonbeginn. Im DFB-Pokal das Aus in der ersten Runde nach einer 2:4-Niederlage im Elfmeterschießen in Jena. In der Liga gab es mit 2:0 über Mainz den ersten Heimsieg, doch gleich in der nächsten Partie beim FSV Zwickau setzte es ein 0:4. Dieses Auf- und Ab setzte sich über die gesamte Saison fort. Trainer Eckhardt Krautzun musste Ende November seinen Hut nehmen, sein Assistent Gerhard Kleppinger übernahm seinen Posten.

Ein gewisser Ivan Klasnic kommt aus der Amateurmannschaft zum Liga-Team. Der gerade 18-jährige Kroate kommt in acht Spielen zum Einsatz, ein Treffer bleibt ihm allerdings verwehrt.

Jeweils 14 Siege und Remis, dazu sechs Niederlagen reichten am Ende dennoch nicht zum Aufstieg. Hinter den Aufsteigern aus Frankfurt, Freiburg und Nürnberg belegten die Kiezkicker nur den vierten Platz. Drei Punkte und fünf Tore fehlten zum Sprung in die erste Liga.

1998/99 – Reimann kehrt zurück

Eine Saison, die man schnell vergessen möchte. Nur jeweils vier Siege und Remis in der Hinrunde, dazu acht Niederlagen. Im Pokal wird zunächst der SV Meppen knapp mit 1:0 geschlagen, beim KFC Uerdingen folgt nach dem 4:5 nach Elfmeterschießen das Aus in der zweiten Runde.

Nach der Winterpause kehrt Willi Reimann als Trainer ans Millerntor zurück und löst "Kleppo" ab. Die nächsten beiden Spiele (beide auswärts) werden gewonnen, insgesamt folgen sieben Siege unter Reimann. Doch erst in den letzten beiden Heimspielen können die Kiezkicker überzeugen, besiegen Düsseldorf (5:0) und die Stuttgarter Kickers (6:2). Mehr als der enttäuschende neunte Tabellenplatz springt nach dieser Saison allerdings nicht heraus. Ganze 13 Zähler beträgt der Abstand zu einem Aufstiegsrang.

1999/2000 – Rettung in letzter Sekunde

In den ersten fünf Spielen gibt es nur zwei torlose Remis, ansonsten setzt es Niederlagen. 3:1 siegt die Demuth-Elf Ende September in Mannheim, der nächste Dreier folgt erst Mitte November beim 2:1-Auswärtssieg bei Hannover 96. Auch im DFB-Pokal ist in der zweiten Runde erneut Schluss für die Braun-Weißen.

Mitte März ist die Zeit von Coach Willi Reimann abgelaufen. Als Nachfolger präsentiert der Verein erneut den bisherigen Co-Trainer: Didi Demuth. Aus den verbleibenden zwölf Spielen holt das Team mit drei Siegen und sechs Remis 15 Punkte.

Am letzten Spieltag glich das einstige Freudenhaus eher einem Trauerhaus, denn gegen Rot-Weiß Oberhausen musste unbedingt ein Remis her. Nach 23. Minuten gingen die Gäste am Millerntor in Führung, doch Marcus Marin bewahrte den FC St. Pauli mit seinem Last-Minute-Treffer zum 1:1-Ausgleich vor dem Abstieg in die Regionalliga. Eine grauenhafte Saison fand einen halbwegs versöhnlichen Abschluss.

Als "Absteiger Nr.1" gehandelt, stiegen die Kiezkicker 2001 zum vierten Mal in die Bundesliga auf. Doch nur für eine Saison, anschließend folgte der freie Fall bis in die Regionalliga...

2000/01 – Der Sensationsaufstieg

Als Absteiger Nummer 1 wurde der FC St. Pauli vor dieser Saison gehandelt. Doch durch eine geschlossene Mannschaftsleistung schaffte man total überraschend den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Besonders herausragend spielten Thomas Meggle, Marcel Rath und Ivan Klasnic, die jeweils über 10 Tore erzielen konnten.

Der Saisonstart versprach schon viel, denn St. Pauli führte die Tabelle nach 2 Spieltagen mit 6 Punkten und sage und schreibe 11:3 Toren an. Am 32. Spieltag schaffte man durch den 1:0 Auswärtssieg in Aachen schon fast den Aufstieg. Ein Sieg am vorletzten Spieltag gegen Hannover und der Aufstieg wäre perfekt gewesen. Doch der FC St. Pauli wäre nicht der FC St. Pauli, wenn man es nicht noch einmal spannend machen würde. Man trennte sich am 33. Spieltag nur 2:2 von Hannover 96 und musste so auf einen Sieg beim Tabellenführer und Mitaufsteiger Nürnberg hoffen. Nürnberg ging schnell in Führung, jedoch gab der Magische FC nie auf und schaffte kurz vor der Halbzeit den wichtigen 1:1 Ausgleichstreffer. In der 76. Minute war es der Aufstiegsheld Deniz Baris, der den FC St. Pauli mit seinem 2:1 in die 1. Bundesliga köpfte. Tausende St. Pauli Fans, die mit nach Nürnberg gereist waren feierten ihre Helden im Stadion und zehntausende Fans auf dem Heiligengeistfeld feierten die Mannschaft nach der Rückkehr aus Nürnberg.

2001/02 – Die Ernüchterung

Nach dem vierten Aufstieg in die 1. Bundesliga, folgte eine katastrophale Saison. Nur vier Spiele konnten in der gesamten Saison gewonnen werden. Am Ende der Saison fehlten letztendlich 12 Punkte zum rettenden Ufer. Jedoch schaffte man einen historischen Erfolg. Am 6. Februar 2002 wurde der aktuelle Meister, der FC Bayern München am Millerntor mit 2:1 bezwungen. Thomas Meggle und Nico Patschinski waren damals die goldenen Torschützen. Dies war leider auch der einzige Höhepunkt in einer verkorksten Saison. Immerhin war der FC St. Pauli von nun an offizieller „Weltpokalsieger-Besieger“.

2002/03 – Der Freie Fall

Nach dem Abstieg aus dem Oberhaus mussten namenhafte Abgänge wie Thomas Meggle, Zlatan Bajramovic und Marcel Rath verkraftet werden. Dies sollte aber nicht gelingen. Nach einem schlechten Saisonstart mit zwei hohen Niederlagen gegen Frankfurt und Ahlen musste der Trainer Didi Demuth seinen Hut nehmen. Joachim Philipkowski übernahm das Traineramt. Aber auch er konnte den Fall in die Drittklassigkeit nicht verhindern. Außer drei hohen Siegen (7:1 gegen Braunschweig, 5:2 in Mannheim und 4:0 gegen Duisburg) gab es für den FC St. Pauli in dieser Saison nichts zu lachen und so wurde man in die Regionalliga Nord durchgereicht. Jedoch war vorerst gar nicht klar, ob man überhaupt in der nächsten Saison in der Drittklassigkeit spielen würde. Am Ende dieser Saison wies der Verein eine Liquiditätslücke von ca. 1,9 Mio. Euro auf. Um die Lizenz für die Regionalliga doch noch zu bekommen und nicht in die Oberliga strafversetzt zu werden musste der Verein bis zum 11. Juni 2003 dem DFB eine Liquiditätsreserve von 1,95 Mio. Euro vorweisen. Um den Absturz zu entgehen wurden zwei Maßnahmen getroffen. Zum einen wurde das Jugendleistungszentrum am Brummerskamp für 720.000 Euro an die Stadt Hamburg verkauft und zum anderen wurde die „Retter-Kampagne“ ins Leben gerufen. Diese beiden Aktionen wurden von der HSH Nordbank zum 11. Juni mit 1,95 Mio. Euro verbürgt um somit die Erfüllung der Zulassungsbedingungen des DFB fristgerecht zu ermöglichen. Die "Retter-Kampagne" bestand aus dem Verkauf der Retter T-Shirts, einem Benefizspiel gegen Bayern München, aus Spenden, der Kiez-Kneipenaktion "Saufen für St. Pauli" und Kulturveranstaltungen am Millerntor. Durch den unermüdlichen Einsatz von Verein, Fans, Sponsoren und anderen Helfern konnte man den Absturz in die Oberliga gerade noch abwenden.

2003/04 – Der Neuanfang in der Regionalliga

Dass der FC St. Pauli auf seine Fans zählen kann, konnte man auch beim Dauerkartenverkauf für die erste Saison nach langer Zeit in der Regionalliga bewundern. 11.700 Dauerkarten wurden verkauft und somit konnte die Saison euphorisch begonnen werden. Nachdem fast die komplette Mannschaft ausgetauscht worden war, musste der neue Trainer Franz Gerber aus den jungen und neuen Spielern erstmal eine Mannschaft formen. Letztendlich spielt der FC St. Pauli eine durchwachsene Saison. Morad Bounoua war der "Star" des FC St. Pauli in dieser Saison. 11 Tore standen nach der Saison auf seinem Konto, wovon er alleine vier beim 4:0-Heimerfolg über die 2. Mannschaft des 1. FC Köln erzielen konnte. Nachdem man im Frühjahr 2004 nach drei Niederlagen in Folge den Abstiegsrängen bedrohlich nahe kam, trennte man sich von Trainer Franz Gerber und der damalige Amateur-Trainer Andreas Bergmann übernahm die Mannschaft. Am Ende der Saison sprang ein eher enttäuschender Platz 8 heraus und somit musste man sich auf ein weiteres Jahr in der Regionalliga einstellen.

2004/05 – Wieder kein Aufstieg

Auch die zweite Regionalliga Saison brachte nicht den erhofften Aufstieg. Eine weitere durchwachsene Saison wurde auf Platz 7 beendet. In dieser Saison stach besonders Sebastian Wojcik mit seinen 10 Toren hervor, aber auch die Defensivspieler Ralph Gunesch, Florian Lechner und Fabio Morena mauserten sich zu festen Größen des Teams. Trotz des wiederholt verpassten Aufstiegs feierten die FCSP-Fans ihre Mannschaft am letzten Spieltag in Berlin beim Spiel gegen Hertha BSC II, als wäre man aufgestiegen. Dieser Zusammenhalt machte Mut für die nächste Saison.

2005/06 – Die Pokalserie

Nachdem der verlorene Sohn Thomas Meggle aus Rostock ans Millerntor zurückgekehrt war, waren die Erwartungen hoch. Mit ihm sollte nun endlich der erhoffte Wiederaufstieg gelingen. Nach einer recht starken Saison sprang aber leider nur Platz 6 heraus. Jedoch konnte man über diese Saison sagen, dass der FC St. Pauli sich über die gesamte Saison im oberen Tabellendrittel festsetzen konnte und stets zu den besten sechs Teams zählte. Mit Thomas Meggle, Michél Mazingu-Dinzey und Felix Luz konnten auch drei Spieler mindestens acht Tore erzielen. Im DFB Pokal schaffte es der FC St. Pauli sogar ins Halbfinale! Sie starteten die sagenumwobene "B-Serie", wobei man nur gegen Gegner spielte, die mit dem Buchstaben B beginnen (Burghausen, Bochum, Berlin, Bremen, Bayern). Nachdem in der ersten Runde Wacker Burghausen, ein Zweitligist, denkbar knapp mit 3:2 nach Verlängerung ausgeschaltet worden war, konnte man in der zweiten Runde den VfL Bochum - damals noch ungeschlagener Tabellenführer der 2. Bundesliga - mit einer 4:0-Packung nach Hause schicken.

Im Achtelfinale erwartete der FC St. Pauli die Berliner Hertha am Millerntor. Nachdem die Gäste bereits zur Pause mit 2:0 vorne lagen, glaubte niemand mehr so wirklich an einen Sieg von St. Pauli, doch der Pokal hat ja bekanntlich seine eigenen Gesetze. Kurz vor Schluss konnte Felix Luz den 2:2-Ausgleich erzielen und es stand die Verlängerung an. Nachdem Hertha BSC dort mit 2:3 in Führung gegangen war, konnte sich der FC St. Pauli in das Spiel zurückkämpfen und erzielte durch ein Tor von Florian Lechner, der wenige Augenblicke zuvor noch mit starken Krämpfen zu kämpfen hatte, kurz vor der Pause der Verlängerung das 3:3. Robert Palikuca köpfte die Kiezkicker letztendlich in der 109. Minute mit dem Tor zum 4:3 in die Runde der letzten acht. Im Viertelfinale war es dann der SV Werder Bremen, der bezwungen werden musste.

Durch starke Schneefälle fand das Spiel unter erschwerten Bedingungen für beide Teams statt. Mit diesen Bodenverältnissen fand sich St. Pauli besser zu Recht. Das frühe 1:0 von Mazingu-Dinzey konnte Bremen zwar noch egalisieren, jedoch gelang es den Kiezkickern die Bremer so an die Wand zu spielen, dass Timo Schultz und Fabian Boll auf 3:1 erhöhen konnten. Nun stand man im Halbfinale gegen den FC Bayern München. Die Bayern gingen zwar mit 1:0 in Führung, aber dem FC St. Pauli gelang es, das Spiel an sich zu reißen und war die spielbestimmende Mannschaft. Zahlreiche hochkarätige Chancen wurden aber ausgelassen, sodass der FC Bayern kurz vor Schluss zwei Treffer erzielen und am Ende mit 3:0 gewinnen konnte. Trotz dieser Niederlage hatte der FC St. Pauli den Bayern alles abverlangt und dabei bewiesen, auch mit den "Großen" mithalten zu können.

2006/07 – Wir sind wieder da! Rückkehr in die 2.Liga

Der FC St. Pauli startet durchwachsen in die vierte Regionalligasaison. Nach 17 Spieltagen stand man nur auf Platz 12 und es drohte der Anschluss an die beiden Aufstiegsplätze verloren zu werden. Immerhin lieferte man sich im DFB Pokal eine weitere Pokalschlacht mit dem FC Bayern, die aber leider mit 1:2 nach Verlängerung verloren ging. In diesem Spiel hatte man die Münchner am Rande einer Niederlage jedoch ging die Partie in der Verlängerung durch ein unglückliches Eigentor verloren.

Ende November kam es dann zu einem Trainerwechsel um den erhofften Aufstieg doch noch zu erreichen. Für Andreas Bergmann übernahm Holger Stanislawski die Verantwortung für die Mannschaft. Und tatsächlich brachte dieser Trainerwechsel die Wende, mit vier Siegen innerhalb von 14 Tagen kämpfte sich der FC St. Pauli mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung an die Tabellenspitze der Regionalliga Nord. Ende April 2007 feierten rund 8.000 braun-weiße Fans in Bremen, nachdem das Nachholspiel bei der Reserve des SV Werder im Weserstadion mit 2:0 gewonnen wurde erstmals den Sprung an den ersten Tabellenplatz. Am drittletzten Spieltag in Erfurt schossen sich die Kiezkicker durch einen 3:0 Auswärtssieg in eine perfekte Ausgangslage für den Schlussspurt. Man hatte 6 Punkte Vorsprung auf einen Nichtaufstiegsplatz bei noch zwei ausstehenden Spielen. In den letzten beiden Partien reichte also ein einziger Punkt um die Rückkehr in die 2. Bundesliga perfekt zu machen. Im letzten Heimspiel der Saison war es endlich so weit. Nach vier Jahren in der Regionalliga Nord machte der FC St. Pauli durch ein 2:2 gegen Dynamo Dresden den Aufstieg perfekt. Das Stadion feierte ausgelassen den Aufstieg, während beim Public Viewing auf dem Spielbudenplatz sich tausende Fans in den Armen lagen. Die Feierlichkeiten setzen sich auf dem Kiez und in der Schanze in der Nacht fort. Selbst am letzten Spieltag als man mit einem 1:1 die Aufstiegsträume des FC Magdeburg platzen ließ, zeigten sich die Kiezkicker als sportlich fair indem sie noch einmal alles auf dem Rasen gaben und das Spiel trotz Feierstrapazen nicht abschenkten. Nun war es endlich vollbracht, die lang ersehnte Rückkehr in die 2. Bundesliga war perfekt.

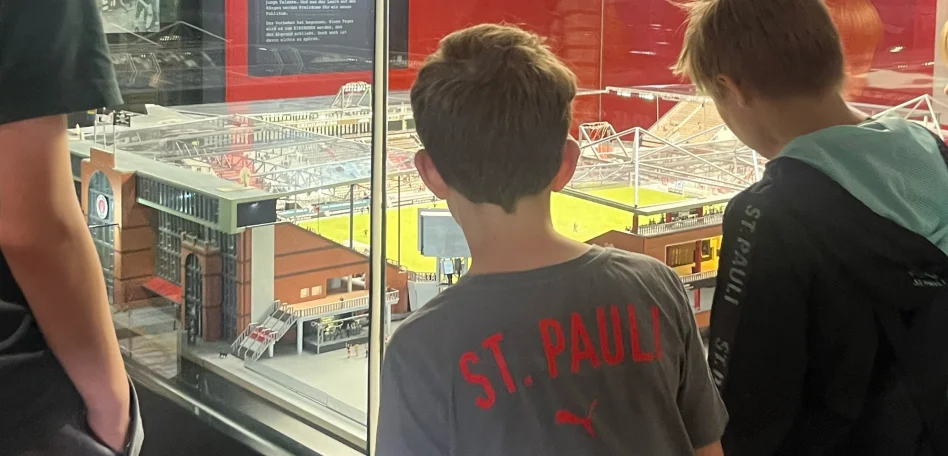

Neben dem Aufstieg war noch ein anderes Thema beim FC St. Pauli von besonderer Bedeutung. Der Umbau des Stadions! Lange hatten Verein und Fans darauf gewartet, im Juli 2006 wurde offiziell bekanntgegeben, dass das Millerntorstadion umgebaut wird. Zuerst war die Südkurve dran. Im Dezember 2006 gab es eine große Südkurvenabrissparty auf der der Abriss/Umbau eingeläutet wurde. Im April 2007 bekam der Verein dann grünes Licht mit dem Bau beginnen zu können. Durch außerplanmäßige Bauverzögerungen konnte die neue Südtribüne jedoch leider nicht zum Saisonbeginn der folgenden Spielzeit fertig gestellt werden.

2007/08 - Souverän die Klasse gehalten / die Südtribüne steht

Mit sensationellen Transfers startete der FC St. Pauli in die neue Saison. Filip Trojan konnte vom VfL Bochum verpflichtet werden, Ralph Gunesch kehrte aus Mainz zurück und Alexander Ludwig wurde aus Dresden geholt. Das erste Saisonspiel war auch gleichzeitig der erste Härtetest. In der 1. Runde des DFB Pokals trafen die braun-weißen Kiezkicker auf die Werkself von Bayer 04 Leverkusen. In einem spannenden Pokalspiel nutzte der FC St. Pauli seine Chance und gewann das Spiel durch ein spätes Tor von Fabian Boll mit 1:0. Leider ging das Spiel in Runde zwei gegen die Reserve von Werder Bremen im Elfmeterschießen verloren. Als Aufsteiger spielte man in der Liga eine solide Saison. In der stärksten 2. Bundesliga aller Zeiten stand man nach 34 Spieltagen auf einem einstelligen Tabellenplatz, auf Platz 9 und hatte vier Punkte Vorsprung vor einem Abstiegsplatz. Der Klassenerhalt konnte durch eine Siegesserie zwischen dem 25. und 31. Spieltag besiegelt werden. In diesen 7 Spielen konnte der FC St. Pauli fünfmal einen „Dreier“ einfahren. Am 31. Spieltag wurden die letzten benötigten drei Punkte durch ein 4:2 gegen Erzgebirge Aue geholt. Nach zweimaligem Rückstand kam der FC St. Pauli zurück und Carsten Rothenbach schoss das viel umjubelte Siegtor in der 72. Spielminute. Auch in Sachen Stadionbau tat sich in dieser Saison viel. Im November 2007 konnte das Richtfest der neuen Südtribüne gefeiert werden und die Zuschauer konnten es kaum erwarten die Tribüne zu entern. Am 13. Spieltag war es dann soweit, die Tribüne wurde zur Teilnutzung freigegeben und so konnten einige Fans im Stehplatzbereich das 2:0 gegen den FC Augsburg bewundern.

Das erste Tor in einem Spiel, wo die neue Südtribüne genutzt wurde, erzielte Ian Joy. Beim nächsten Heimspiel gegen Kaiserslautern konnte sogar fast der gesamte Stehplatzbereich von den braun-weißen Fans eingenommen werden. Einen Monat später im Dezember wurde das Clubheim mit viel Wehmut abgerissen, durch den Stadionumbau musste ein geliebter Treffpunkt des FC St. Pauli und seiner Fans „geopfert“ werden. Im Februar 2008 beim Spiel gegen Carl-Zeiss Jena wurde die Südtribüne zum ersten Mal fast komplett, auch im Sitzplatzbereich, genutzt. Im März 2008 wurde die kultige Anzeigetafel im Stadion durch den neuen Videowall ersetzt. Da man sich jedoch nicht ganz von der Anzeigetafel trennen wollte, wird diese nun auf den Videowall projiziert. Am Ende der Saison war die Südtribüne komplett nutzbar und auch die Geschäftsstelle und das Clubheim zogen in die Räumlichkeiten an der Budapester Straße ein. Wenig später sollte der Fanshop folgen.

2008/09 - Zuhause hui, auswärts pfui

Die zweite Saison nach dem Wiederaufstieg der Braun-Weißen in die 2. Bundesliga wurde am 18. Juli mit der offiziellen Einweihung der neuen Südtribüne eingeläutet. Mit einer großen Feier und einem 7:0-Sieg im Testspiel gegen die Nationalmannschaft von Kuba wurde die Tribüne seiner Bestimmung übergeben.

Nach dem Abgang von Charles Takyi konnten sich namhafte Neuzugänge wie Marius Ebbers, Mathias Hain und Rouwen Hennings dem heimischen Publikum präsentieren. Mit Dennis Daube stieß außerdem erneut ein Eigengewächs zum Profikader.

Am 8. August stand das erste Pflichtspiel der Saison an, das DFB-Pokalspiel beim FC Erzgebirge Aue. Nach 120 torlosen Minuten ging es ins Elfmeterschießen, bei dem Marius Ebbers zum tragischen Helden wurde. Nachdem Florian Bruns, Alexander Ludwig, Filip Trojan und Fabio Morena allesamt verwandelt hatten, scheiterte Ebbers an Stefan Flauder im Tor der Gastgeber. Wie im Vorjahr also das Pokal-Aus nach einem Elfmeterschießen.

In der Hinrunde der neuen Zweitligasaison galt das Motto "zuhause hui, auswärts pfui". Am Millerntor ungeschlagen, dafür nur ein Auswärtsdreier am zehnten Spieltag in Duisburg. An diesem Mittwochabend erzielten Florian Bruns und Neuzugang Rouwen Hennings die Treffer zum 2:1-Sieg beim MSV.

In den ersten drei Spielen der Rückrunde stand der Fußballgott nicht auf Seiten der Braun-Weißen, denn die Kiezkicker konnten nur gegen den VfL Osnabrück einen Punkt einsammeln. Erst am 21. Spieltag gab es einen Dreier gegen den 1. FC Kaiserslautern. In Überzahl konnten Alexander Ludwig und Morike Sako treffen und die Kiezkicker somit den ersten Sieg im neuen Jahr am Millerntor feiern.

Doch die Freude wurde prompt getrübt. Eine Woche später kassierten die Kiezkicker gleich fünf Gegentore beim TSV 1860 München und mit 1:5 die höchste Niederlage der Saison.

Davon motiviert besiegten die Braun-Weißen jedoch am folgenden Spieltag Hansa Rostock in einer nervenaufreibenden Partie mit 3:2 am Millerntor. Dieses Spiel hatte es in sich, da die Gäste bereits nach fünf Minuten mit 2:0 führten, aber die Kiezkicker legten alles in die Waagschale und drehten die Begegnung. Ebenfalls ausgesprochen erfolgreich verlief das nächste Auswärtsspiel bei Alemannia Aachen. Mit 3:1 siegten die Braun-Weißen und sicherten sich drei weitere Zähler.

Die restliche Rückrunde klappte es bei den Kiezkickern mehr schlecht als recht. Mit nur drei Siegen und einem Unentschieden beendeten sie die Saison mit 48 Punkten im Tabellen-Mittelfeld auf dem achten Platz – und einem 2:0-Heimsieg über den FSV Frankfurt. Marius Ebbers und Alexander Ludwig teilten sich die Torjäger-Krone mit jeweils zehn Treffern. Die besten Zweikampf-Werte konnte Ralph Gunesch aufweisen, der bemerkenswerterweise mit nur einer Gelben Karte auskam.

Nach zwei Jahren in der 2. Bundesliga konnten die Kiezkicker nach der Saison 2009/10 den verdienten Aufstieg ins Fußballoberhaus feiern. Doch erstmal nur für eine Saison. Die neue Saison begann mit einem Abschied. Die St. Paulianer mussten sich unter anderem schweren Herzens von Filip Trojan, Benjamin Weigelt und Alexander Ludwig trennen. Doch mit dem Abschied kam auch ein Anfang, denn vielversprechende Neuzugänge fanden ihren Weg ans Millerntor: Max Kruse, Matthias Lehmann, Deniz Naki, Charles Takyi und Markus Thorandt. Die Veränderungen im Kader der Kiezkicker verfehlten ihre Wirkung nicht, denn gerade zu Beginn der Hinrunde lief für den FC St. Pauli alles mehr als rund. Die ersten fünf Spiele ungeschlagen, 13 Punkte auf dem Tabellenkonto, dazu ein Torverhältnis von 16:5 und die Tabellenspitze.

Nach einem soliden 2:1 gegen Rot-Weiß Ahlen am ersten Spieltag vermasselten die Hamburger am zweiten Spieltag Alemannia Aachen die Premiere im neuen Tivoli gründlich: Mit 5:0 schossen die Kiezkicker die Alemannia ab. Besonders bitter für die Aachener - drei der fünf Tore schossen ausgerechnet die beiden ehemaligen Alemannen Florian Bruns und Marius Ebbers. Am 4. Spieltag zeigten sich die Stani-Schützlinge ebenfalls sehr treffsicher und verzauberten das Karlsruher Wildparkstadion. Neuzugang Matze Lehmann netzte doppelt ein, Geburtstagskind Rouwen Hennings und Ebbe trafen je ein Mal. Am Ende stand ein glanzvolles 4:0 bei den Badenern.

Erst Ende September wurde die Welle der Euphorie kurzfristig gedämpft. In den Spielen gegen den 1.FC Kaiserslautern und Arminia Bielefeld konnten keine Punkte mitgenommen werden. Die Niederlagen spiegelten sich auch gleich in der Tabelle wider, rutschten die St. Paulianer doch ruckzuck auf den vierten Platz ab. Dieses kurze Tief hielt auch im DFB-Pokal an. In der zweiten Runde war für die Braun-Weißen Endstation und Boller und Co. mussten sich dem Bundesligisten Werder Bremen mit 1:2 geschlagen geben.

Am achten Spieltag, als der Unglück bringende September endlich vorüber war, zeigten die Kiezkicker im Heimspiel gegen die Münchener Löwen ihren alt bekannten Kampfgeist, trotzten dem Starkregen und gewannen verdient mit 3:1. Der Bann war gebrochen. Bis zur Winterpause konnten die Boys in brown in neun Spielen 17 Punkte holen, drei davon beim 5:1 Sieg im Koblenzer Oberwerth Stadion, bei dem Max Kruse den Ball gleich doppelt im Netz zappeln ließ.

Zum Ende der Hinrunde 2009/10, gegen Fürth hatte es im letzten Heimspiel des Jahres ein 2:2 gegeben, reisten die Braun-Weißen nach Paderborn. Bei unglaublichen Minusgraden konnten die Kiezkicker die 1:2-Niederlage nicht verhindern. Als Tabellenzweiter verabschiedeten sich die Stani-Schützlinge mit 33 Punkten in den verdienten Winterurlaub.

Zum Rückrundenstart ging es zum Tabellenletzten RW Ahlen. Ein Sieg war Pflicht, um im Aufstiegs-Rennen weiterhin eine Rolle zu spielen. Doch in der ersten Halbzeit war das Schlusslicht die bessere Mannschaft und die Kiezkicker scheinbar noch mit den Gedanken in der Winterpause. In der zweiten Hälfte drehte sich der Wind und die erhoffte frische Brise kam auf. In der 77. traf Ebbers, in der 86. Sukuta-Paso, der bei seinem Debüt für die St. Paulianer nur 19 Sekunden nach seiner Einwechslung erfolgreich war. Was für eine Premiere für den ausgeliehenen Leverkusener!

Aus den ersten fünf Spielen der Rückrunde nahmen die Kiezkicker insgesamt 13 Punkte mit und blieben ungeschlagen. Vor dem 23. Spieltag hatten unsere Jungs sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten Augsburg und lagen nur einen Punkt hinter der Spitze, dem 1. FC Kaiserslautern. Doch genau dieser zeigte den erfolgsverwöhnten Braun-Weißen an besagtem 23. Spieltag, wer die bessere Mannschaft auf dem Platz ist. Mit einem aussagekräftigen 3:0 entschieden die Roten Teufel das Spiel schmerzhaft deutlich für sich. Die 0:1-Heimniederlage gegen Bielefeld, das danach noch einmal ins Aufstiegsrennen eingreifen wollte, war ebenfalls ziemlich ernüchternd, ebenso wie die Pleite bei den Münchner Löwen (1:2). Ausgeträumt? Nur noch Dritter und auch hier nur noch zwei Punkte Vorsprung auf Düsseldorf. Ging den Kiezkickern die Puste aus?

Trainer Holger Stanislawski zumindest nicht: „Ab heute wird die Reset-Taste gedrückt. Wir fangen wieder bei null an. Wir haben 0:0 Tore und null Punkte", verkündete Stani der Mannschaft und den nicht weniger verdutzt guckenden Medienvertretern. 45 Minuten lang dauerte seine Ansprache an seine Spieler. Dass die Jungs zugehört und verstanden hatten, zeigte sich in den nächsten Wochen. Der Fußball wurde wieder attraktiver und vor allem erfolgreicher.

Mit drei Siegen (Oberhausen, Cottbus, Rostock) in Folge wurde das braun-weiße Selbstvertrauen gestärkt. Die Kiezkicker konnten auf den zweiten Tabellenplatz vorrücken, allerdings noch immer mit sechs Zählern Abstand zum Tabellenersten Kaiserslautern und nur zwei Punkten Vorsprung auf die Augsburger. Zwar verloren die Kiezkicker eine Woche später in Düsseldorf (1:0), doch Verfolger Augsburg hatte auch so seine Probleme. So kam es am 30. Spieltag zum Showdown am Millerntor. Dieser ging zugunsten der Braun-Weißen aus, denn die St. Paulianer schickten Thurk und Co. mit einem furiosen 3:0 nach Hause. Matze Lehmann traf einmal, Ebbe netzte doppelt ein – ein klares Statement, wer im Millerntor die Fußballschuhe an hat.

Der Aufstieg war zum Greifen nah. Noch vier Spieltage, vier Punkte Vorsprung auf den Dritten, gar neun auf den Vierten. Aber unser FC St. Pauli wäre nicht unser FC St. Pauli, wenn die Spannung komplett fehlen würde. Nach dem wichtigen Sieg gegen Augsburg setzte es eine Woche später eine Niederlage bei Union Berlin, das in der 87. Minute durch Karim Benyamina erfolgreich war. Bei dem nervenschonenden 6:1 im darauffolgenden Heimspiel musste TuS Koblenz für die Wiedergutmachung herhalten. Charles Takyi traf doppelt, Deniz Naki, Matze Lehmann, Rouwen Hennings und Marius Ebbers je einmal. Damit war den St. Paulianern zumindest der Relegationsplatz sicher, während die Kaiserslauterner schon mal den Aufstieg in die 1. Bundesliga feiern duften, trotz 0:1-Niederlage gegen Hansa Rostock.

Das vorletzte Spiel der Saison fand bei Greuther Fürth statt, die zur Halbzeit mit 1:0 in Führung lagen. Doch nach der Pause drehte St. Pauli das Spiel. Der Ausgleich durch Deniz Naki sorgte für ein kämpferisches „Yes!“. Die Führung durch Ebbers 14 Minuten später für ein ausgeflipptes „Jaaaaa!“. Als Charles Takyi in der 73. auf 3:1 erhöhte, flossen die ersten Freudentränen. Rouwen Hennings 4:1 bekamen die meisten schon gar nicht mehr mit... Was danach passierte, wurde für die Ewigkeit in den Gedächtnissen eingebrannt: Der FC St. Pauli war wieder in der 1. Bundesliga. Bei der Aufstiegsfeier auf dem Spielbudenplatz feierte die Mannschaft gemeinsam mit den Fans den Abschluss einer glorreichen Saison.

Auf dem Transfermarkt war zu Beginn der neuen Saison einiges los. Patrick Borger und Morike Sako verließen den Verein und Thomas „Meggi“ Meggle beendete seine Karriere als aktiver Fußballer. Dafür verstärkten Fin Bartels, Moritz Volz, Gerald Asamoah, Carlos Zambrano und die geliehenen Spieler Bastian Oczipka und Keeper Thomas Kessler von nun an das Team der Kiezkicker.

Der Hinrundenstart in der 1. Bundesliga hätte für die Braun-Weißen gar nicht besser laufen können. Nach einem 0:1 Rückstand im Breisgau beim SC Freiburg, konnten die Kiezkicker das Spiel drehen – mit einem wahren Tor-Feuerwerk und drei Treffern in sieben Minuten. In der 83. netzte Fabian Boll ein, darauf folgte Richard Sukuta-Pasu in der 89. und in der 90. Minute versenkt Neuzugang Fin Bartels das Leder im Freiburger Kasten. Auswärtssieg und noch dazu der zweite Tabellenplatz.

Leider war die anfängliche Freude nur von kurzer Dauer. Am zweiten Spieltag ließen die Kiezkicker drei Punkte gegen die TSG Hoffenheim liegen (0:1), am dritten Spieltag verloren sie gegen den 1. FC Köln, ebenfalls mit 0:1, und schon fand man sich auf dem 13. Tabellenplatz wieder.

Einen ersten Lichtblick konnten die Braun-Weißen am 19. September erhaschen: das erste Spiel gegen den Lokalrivalen. Nach dem Führungstreffer in der 77. Minute durch Fabian Boll lagen sich die Fans am Millerntor bereits siegessicher in den Armen. Aber zwei Minuten vor dem Ende gelang dem HSV der Ausgleich durch Mladen Petric. Schade – aber die elf Minuten Führung waren es wert.

Mit einem Sieg am fünften Spieltag bei Borussia Mönchengladbach (2:1) konnten die Kiezkicker bis auf den neunten Tabellenplatz klettern, nur einen Rang hinter den Bayern. Von der 1:3-Pleite bei Borussia Dortmund am darauf folgenden Spieltag ließen sich die Stani-Schützlinge aber nicht beeindrucken, schließlich wollte man den Bayern ja weiterhin auf den Fersen bleiben. Das klappte auch ganz gut. Am siebten Spieltag traf Marius Ebbers zum Sieg für die Braun-Weißen in Hannover, im folgenden Heimspiel machten Gerald Asamoah, Marius Ebbers und Florian Bruns den Dreier mit einem 3:2 am Millerntor gegen die Nürnberger klar. Damit standen die Kiezkicker mit 13 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz, nur einen Zähler hinter dem Lokalrivalen.

Nach diesem großartigen Start ging es für die Braun-Weißen jedoch nicht mehr so rosig weiter. Bis zur Winterpause konnten sie nur noch ein Mal, beim Heimspiel gegen Kaiserslautern, als Sieger vom Platz gehen (1:0). Die Hinrunde beendeten sie auf dem 15. Tabellenplatz mit 17 Punkten auf dem Konto aber immerhin noch zwei Punkte vom Relegationsplatz entfernt.

Mit zwei Unentschieden gegen Freiburg (2:2) und Hoffenheim (2:2) starteten die Kiezkicker schließlich ins neue Jahr. Als Aufwärmübung sozusagen, denn danach gab die Mannschaft richtig Gas: drei Siege in Folge, von dem einer sogar legendär wurde. Am 20. Spieltag besiegte die Stanislawski-Elf zuhause den 1. FC Köln mit 3:0. Charles Takyi traf doppelt, Flo Bruns ein Mal. Eine Woche später netzten Max Kruse, Gerald Asamoah und Matthias Lehman ein und besiegelten den 3:1-Erfolg gegen Gladbach.

Und dann kam er, der 16. Februar, an dem der FC St. Pauli nach 33 Jahren Geschichte schrieb. Nach torloser erster Halbzeit in der Imtech-Arena ereignete sich in der 59. Minute Historisches im Stadtderby.

Max Kruse legte sich an der Eckfahne die Kugel bereit und zirkelte das Leder in Richtung Fabian Boll, der sich schon im Hinspiel als Torschütze auszeichnen konnte. Boller leitete den Ball fast schon akrobatisch mit dem Absatz in Richtung zweiten Pfosten weiter, wo ein anderer Kiezkicker nur noch einköpfen musste. Das Goldköpfchen hieß: Gerald Asamoah.

Der anschließende braun-weiße Jubel war einfach unglaublich. Die Freude nach dem Schlusspfiff kannte sowohl im Gästeblock, als auch bei den ca. 10.000 Fans beim Public Viewing im Millerntor-Stadion, aber auch in allen Kneipen und Wohnzimmern, in denen St. Pauli-Fans ihrem Team die Daumen drückten, keine Grenzen!

Mit diesen drei Siegen kam auch der Sprung in der Tabelle. Die Boys in brown hatten sich aus dem Tabellenkeller wieder hoch auf den elften Platz gekämpft.

Doch nach diesem denkwürdigen Ereignis wollte leider so gar nichts mehr klappen. Bis zum Saisonende konnten die Kiezkicker nur noch einen einzigen Punkt in der Partie gegen den VfL Wolfsburg holen (2:2). Insgesamt bekamen die Braun-Weißen in den letzten zwölf Spielen 33 Gegentore (allein acht davon in der Begegnung mit den Bayern am vorletzten Spieltag) und konnten das Leder gleichzeitig nur acht Mal selbst im Netz der Kontrahenten zappeln lassen. Eine traurige Bilanz.

Noch trauriger wurde es zum Ende der Saison. Unter anderem, weil der FC St. Pauli schlussendlich mit 29 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz landete. Aber vor allem, weil Chef-Coach Holger Stanislawski nach fast 20 Jahren im Verein seinen Wechsel zur TSG Hoffenheim bekannt gab. Als Aktiver erzielte der gebürtige Hamburger für die Braun-Weißen 18 Tore in 260 Spielen, arbeitete später in verschiedenen Positionen beim Club und übernahm im November 2006 als Trainer die Profimannschaft. Mit seinem Abschied ging beim FC St. Pauli eine Ära zu Ende.

Aber auf jeden Abschied folgt auch ein Neubeginn. Anfang Mai wurde André Schubert, der bis dato Trainer beim SC Paderborn war, als neuer Coach am Millerntor begrüßt. Gemeinsam mit den Kiezkickern hat er in der folgenden Saison direkt wieder in die Erfolgsspur gefunden.

Nach dem Abstieg in die 2. Liga verließen nicht nur Holger Stanislawski, André Trulsen und KP Nemeth den FC St. Pauli sondern auch einige lieb gewonnene Spieler. Florian Lechner wechselte zum Karlsruher SC, Marcel Eger wagte den Weg zum FC Brentford nach England und Matthias Lehmann packte seinen Koffer in Richtung Frankfurt. Auch von den geliehenen Kickern Bastian Oczipka und Thomas Kessler musste sich das Team schweren Herzens verabschieden. Timo Schulz wechselte zur U23 um sich dort unter anderem der neuen Herausforderung als Co-Trainer zu widmen. Torwart Mathias Hain beendete seine Karriere als Aktiver und kümmerte sich von nun an um das Training der Millerntor-Keeper, unter anderem um Neuzugang Philipp Tschauner. Außerdem kamen Sebastian Schachten, Mahir Saglik und Kevin Schindler als weitere Unterstützung zur Mannschaft dazu, ebenso die ausgeliehenen Patrick Funk, Lasse Sobiech und Petar Slišković - und natürlich der neue Chef-Coach André Schubert.

Das erste Heimspiel der neuen Saison fand auswärts im Lübecker Stadion an der Lohmühle statt. Gegen Ingolstadt. Was hier komisch klingt, hatte jedoch einen äußerst unschönen Hintergrund, eine Altlast aus der letzten Saison. Nachdem ein Zuschauer bei der Erstliga-Partie gegen Schalke 04 einen Bierbecher auf das Spielfeld geworfen hatte und damit unglücklicherweise einen der Linienrichter traf, hatte der DFB für das erste Heimspiel eine Platzsperre für das Millerntor-Stadion verhängt. Die Kiezkicker mussten für den Saisonauftakt also ihre Fußballschuhe einpacken und sich gemeinsam mit 10.000 Fans auf den Weg ins 60 Kilometer entfernte Lübeck machen. Dank Fabian Boll wurde dieses Auswärts-Heimspiel jedoch zu einem stilechten Millerntor-Erlebnis, denn der Sechser netzte an der Lohmühle doppelt ein und führte sein Team zum verdienten 2:0 Sieg gegen die Ingolstädter.

Und genau so fulminant ging es weiter. Bis zum fünften Spieltag blieben die Schützlinge von André Schubert ungeschlagen und befanden sich mit 13 Punkten an der Tabellenspitze. Eintracht Braunschweig versetzte den Kiezkickern am sechsten Spieltag allerdings einen ersten Dämpfer. Nach dem Treffer von Dennis Kruppke in der 65. Minute verloren die Braun-Weißen auswärts 0:1. Die erste Niederlage der Saison.

Doch dafür gaben die Kiezkicker an den folgenden Spieltagen wieder richtig Gas. Die Münchner Löwen wurden nach einem 0:2 Rückstand in einer furiosen Aufholjagd mit 4:2 bezwungen und der KSC mit 2:0 im Wildpark-Stadion in seine Schranken gewiesen. Und auch Energie Cottbus Elf konnte am zehnten Spieltag mit 4:1 besiegt werden. Gegen Erzgebirge Aue (2:3) konnten zwar keine Punke eingefahren werden, doch davon ließ man sich am Millerntor nicht bremsen. Nach dem zehnten Spieltag konnten sich Max Kruse und Marius Ebbers bereits über sechs bzw. fünf Tore freuen. Eine gute Bilanz für die Kiezkicker.

Bis zum Ende der Hinrunde fuhren die Schubert-Schützlinge fünf weitere Siege ein, gegen Paderborn (1:1) und Greuther Fürth (2:2) mussten sie sich mit einem Unentschieden zufrieden geben. Nur ein Mal gingen sie als Verlierer vom Platz, bei der Partie gegen Fortuna Düsseldorf am elften Spieltag (1:3).

Mit 36 Punkten und dem vierten Tabellenplatz starteten die Braun-Weißen in die Rückrunde. Beim ersten Spiel gegen den FC Ingolstadt mussten die Kiezkicker jedoch eine herbe Niederlage hinnehmen. Mit 0:1 unterlagen sie der Truppe aus dem Audi Sportpark nach dem Last-Minute-Treffer von Ahmed Akaichi in der 89 Minute.

Diesen Misserfolg machte die Schubert-Truppe am letzten Spieltag vor der Winterpause jedoch mit einem 2:0-Sieg gegen den direkten Konkurrenten Eintracht Frankfurt wieder wett. Fabio Morena aus kurzer Distanz nach einem Eckball und Max Kruse nach einem tollen Konter trafen gegen den Tabellenzweiten zum nicht unverdienten Sieg. Doch die Freude nach dem Spiel blieb gedämpft, denn Keeper Philipp Tschauner verletzte sich kurz vor Schluss an der Schulter. Die Diagnose:

Schultereckgelenksprengung und doppelter Bänderriss. Ein weiterer Wehrmutstropfen: Frankfurts Pirmin Schwegler wurde in der zweiten Halbzeit von einer Kassenrolle getroffen. Zum Glück konnte der Frankfurter unverletzt weiter machen, doch hatte dieser Vorfall für den Club ein Nachspiel beim DFB-Sportgericht.

Nach der Wintervorbereitung mussten sich die Kiezkicker von Ralf „Ralle“ Gunesch trennen. Der Verteidiger hatte sich nach reiflicher Überlegung dazu entschieden, zum FC Ingolstadt zu wechseln. Dafür kam jedoch Keeper Philipp Heerwagen als Leihgabe vom VfL Bochum zur Verstärkung der Braun-Weißen, während Benedikt Pliquett von nun an bis zur Genesung von Philipp Tschauner die neue Nummer eins im Tor der Braun-Weißen wurde.

Nach einer Niederlage auf dem Aachener Tivoli (1:2) konnten die Kiezkicker im neuen Jahr mehrere Siege einfahren. Beim ersten Heimspiel gegen den VfL Bochum traf Sebastian Schachten doppelt und führte die Braun-Weißen zum verdienten 2:1 Sieg.

Auch gegen die Duisburger Zebras (1:0) und den Karlsruher SC (1:0) konnte die Schubert Elf dreifach punkten. Während es gegen Eintracht Braunschweig (0:0) und beim TSV 1860 München (1:1) zwei Remis für die Kiezkicker gab, mussten Boller und Co. bei Erzgebirge Aue in letzter Minute eine bittere 1:2 Niederlage hinnehmen.

Obwohl die Braun-Weißen nach dem etwas schwerfälligen Start ins neue Jahr eigentlich den Turbo einlegen wollten, reichte es in den kommenden drei Partien nur für je einen Punkt auf dem Tabellenkonto. Gegen Energie Cottbus und Fortuna Düsseldorf klingelte der Kasten gar nicht, im Stadion am Bornheimer Hang klingelte es dann gewaltig – allerdings zunächst drei Mal in Folge für den FSV Frankfurt in nur 20 Minuten. Mit viel Einsatz, Kampfgeist und einer beeindruckenden Aufholjagd konnten Marius Ebbers (23.), Max Kruse (41. FE) und Fin Bartels (46.) das Blatt jedoch zum Guten wenden und am Ende noch einen Punkt für die Kiezkicker retten.

Mit diesem nervenaufreibenden Spiel war der Kampf für die Schubert-Schützlinge jedoch noch lange nicht beendet. Das beste Beispiel lieferte dafür die Partie gegen Union Berlin am 30. Spieltag. Nachdem die Gäste durch Markus Karl in Führung gegangen waren (32.) und Max Kruse nach dem Seitenwechsel ausgleichen konnte (59.), wurde es in der Schlussphase noch einmal dramatisch. In der 81. Minute drehte St. Pauli das Spiel vermeintlich durch einen Treffer von Marius Ebbers, doch der Stürmer gab trotz des dadurch drohenden Rückschlages im Kampf um den dritten Tabellenplatz zu, den Ball mit der Hand gespielt zu haben. Der Fußballgott belohnte Ebbes Fairplay jedoch umgehend, denn Bartels traf in der Nachspielzeit zum Sieg für Braun-Weiß.

Im Auswärtsspiel gegen den Tabellenführer aus Fürth war das Glück jedoch nicht mehr auf der Seite der Schubert Elf. Nach den Treffern von Heinrich Schmidtgal (6.) und Ex-St. Paulianer Gerald Asamoah (65.) mussten sich die Mannschaft mit 1:2 geschlagen geben, während die Mittelfranken an diesem Spieltag den ersten Aufstieg der Vereinsgeschichte in die 1. Bundesliga feiern durften. Die Hoffnung doch noch aufzusteigen war damit aber noch lange nicht gestorben.

Das erste der drei verbleibenden Spiele konnten die Braun-Weißen mit einem 3:0-Sieg gegen Hansa Rostock am Millerntor gebührend feiern, wenn auch ohne Gäste-Fans, denn die Polizei hatte den Rostockern den Stadionbesuch aus Sicherheitsgründen untersagt. Ebbers konnte mit einem Doppelschlag glänzen (12. + 49.), Fin Bartels machte den Dreier in der 79. Minute perfekt. Doch nicht nur Schuberts Truppe hatte Grund zum Jubeln. Der Tabellenzweite Eintracht Frankfurt sicherte sich an diesem Wochenende den Aufstieg ins Oberhaus - somit begann nun der Kampf um die Relegation, ausgetragen vom FC St. Pauli, dem SC Paderborn und Fortuna Düsseldorf.